Djibouti : Raison d’État et affaire Borrel — Enquête sur un assassinat politique non élucidé depuis 30 ans

L’assassinat du juge français Bernard Borrel à Djibouti, dans la nuit du 18 au 19 octobre 1995, demeure, trente ans après les faits, un dossier sensible à la croisée des intérêts politiques, économiques et diplomatiques. Cet article propose une relecture analytique de l’affaire à la lumière de documents récents et de témoignages inédits, en s’interrogeant sur les enjeux de la raison d’État et sur l’articulation entre justice nationale, impératifs géopolitiques et réseaux transnationaux de pouvoir.

1. Le juge Bernard Borrel : profil et contexte de mission

Né en 1952, le magistrat français Bernard Borrel est détaché à Djibouti en 1995 comme conseiller technique auprès du ministre de la Justice. Le 19 octobre 1995, son corps est retrouvé carbonisé et partiellement dénudé à 80 km de la capitale, au fond d’un ravin désertique. Les autorités locales concluent hâtivement à un suicide, thèse officiellement soutenue par le gouvernement djiboutien.

Sa veuve, Élisabeth Borrel, magistrate elle aussi, conteste cette version et engage un long combat judiciaire. Plusieurs expertises médico-légales, notamment celles de 2007 et de 2017, confirment la nature criminelle du décès : le corps présente des fractures compatibles avec des coups portés par un tiersa). L’affaire devient ainsi emblématique d’un conflit entre vérité judiciaire et raison d’État, à la frontière du droit international et des rapports de force post-coloniaux.

2. Les découvertes du juge Borrel : corruption, trafics et réseaux d’influence

Selon des éléments recueillis au cours des enquêtes et témoignages de sources locales, le juge Borrel aurait mis au jour des mécanismes de corruption et de criminalité organisée au sein de l’appareil d’État djiboutien. Dès la fin des années 1970, le président Hassan Gouled Aptidon et son entourage auraient noué des liens étroits avec des réseaux mafieux corses et italiens, notamment la ‘Ndrangheta, via des businessmans corses et marseillais de l’économie de la nuit à Djiboutib).

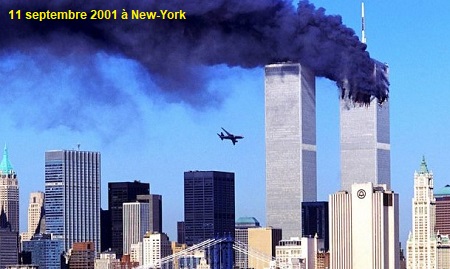

Ces réseaux auraient investi massivement dans les secteurs du tourisme, du bâtiment, de la contrebande, du trafic d’armes et du déversement illégal de déchets toxiques dans la région de la mer Rougec). En parallèle, Djibouti devient, sous couvert de stabilité politique, une zone d’opérations et de transit pour des groupes islamistes tels qu’Al-ItihaadAl-Islamiya (AIAI), organisation salafiste affiliée à Al-Qaïda et inscrite sur la liste des sanctions de l’ONU en 2001d).

En assistant le juge Roger Le Loire dans les investigations relatives à l’attentat à la grenade du Café de Paris à Djibouti, le juge Bernard Borrel eut l’occasion de découvrir que cette affaire n’était pas un cas isolé. Le ministre de la Justice, Moumin Bahdon Farah, qui avait choisi le juge Borrel comme conseiller pour la réforme du code pénal djiboutien, vit là une opportunité de discréditer son rival, Ismaël Omar Guelleh, dans la course à la succession présidentielle à Djibouti.

Le ministre accorda alors au magistrat français un accès complet aux dossiers sensibles dont certains, jusque-là, placés sous scellés par la justice djiboutienne. C’est dans ce cadre que le juge Bernard Borrel a tombé sur les interconnexions complexes entre le pouvoir politique, la criminalité transnationale et l’islamisme radical.

3. Les intérêts perturbés par les investigations du juge

L’activité du juge Borrel aurait directement bousculé plusieurs cercles d’influence :

- Le clan présidentiel, d’abord celui de Hassan Gouled Aptidon, puis celui d’Ismaël Omar Guelleh, chef des services de sécurité et héritier désigné du pouvoir.

- Les réseaux mafieux corses, marseillais et italiens implantés à Djibouti, bénéficiant d’une impunité quasi totale.

- Les services de renseignement français, désireux de préserver la coopération militaire avec Djibouti, pivot stratégique de la présence française dans la Corne de l’Afrique.

- Les acteurs économiques internationaux, impliqués dans les circuits du commerce maritime et de la logistique portuaire djiboutienne, pour qui la stabilité du régime restait une priorité.

La disparition du juge aurait ainsi permis de neutraliser un témoin gênant susceptible de révéler des compromissions au croisement du politique et du criminel.

4. L’affaire Borrel : quand la raison d’État supplante l’État de droit

L’instruction de l’affaire en France met en évidence une tension persistante entre indépendance judiciaire et intérêts diplomatiques. Malgré les conclusions d’experts et les témoignages directs, notamment celui du lieutenant Mohamed Saleh Alhoumekani en 2000 — qui accuse Ismaël Omar Guelleh d’être impliqué dans la mort du juge —, le dossier reste juridiquement inachevée).

Les relations franco-djiboutiennes, fondées sur un équilibre géostratégique (présence militaire française, coopération antiterroriste, soutien politique), ont souvent conduit à un gel des procédures et à une prudence diplomatique assumée. Ce cas illustre la subordination du droit à la diplomatie dans le traitement des affaires judiciaires sensibles liées aux États africains post-coloniaux.

5. Djibouti : un État sous influences multiples

L’analyse du contexte djiboutien révèle un système de pouvoir hybride, où se croisent :

- des structures mafieuses liées à la criminalité transnationale méditerranéenne ;

- des groupes islamistes armés tels qu’Al-Itihaad Al-Islamiya, précurseur d’Al-Shabaab ;

- une élite politico-économique utilisant la rente stratégique de la base française, des recettes colossaux portuaires et des accords internationaux pour asseoir son autorité.

Cette imbrication a permis au régime de Gouled puis de Guelleh de se maintenir au pouvoir en exploitant tour à tour la coopération antiterroriste, la peur du chaos régional et les flux financiers occultes.

6. Conclusion : entre silence d’État et exigence de vérité

L’affaire Borrel incarne la collision entre justice et géopolitique.

Au-delà de la mort d’un magistrat, elle interroge les fondements de la souveraineté judiciaire française et la capacité du droit international à s’imposer face à la raison d’État.

Trois décennies plus tard, aucune mise en examen n’a été prononcée contre les dirigeants djiboutiens, tandis que les proches du juge poursuivent leur quête de vérité.

Cette affaire, située à la jonction du politique, du mafieux et du diplomatique, demeure l’une des plus sensibles de la relation franco-africaine contemporaine — un rappel cinglant que la justice internationale reste vulnérable lorsque la vérité dérange les États.

Notes

- Rapport d’expertise médico-légale, 26 juin 2017, Tribunal de grande instance de Paris.

- Témoignage recueilli dans Archives diplomatiques françaises, dossier Djibouti, 1977–1985.

- Voir : P. Ricard, “Déchets toxiques et blanchiment : les réseaux de la ‘Ndrangheta en Afrique de l’Est”, Le Monde diplomatique, 2003.

- Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaïda, Résumé QDe.002, ONU, 7 avril 2011, mis à jour le 14 mars 2022.

- Déclaration du lieutenant Mohamed Saleh Alhoumekani, procès-verbal du 21 mars 2000, Cour d’appel de Versailles.

Mots-clés :

Djibouti, Bernard Borrel, raison d’État, criminalité transnationale, islamisme djihadiste, Ndrangheta, Al-Itihaad Al-Islamiya, justice internationale, Afrique de l’Est, Mer Rouge.

Hassan Cher

The English translation of the article in French.

Djibouti: Raison d’État and the Borrel Affair — Investigation into a Political Assassination Unresolved for 30 Years

Abstract

The assassination of French judge Bernard Borrel in Djibouti during the night of 18–19 October 1995 remains, three decades later, a politically sensitive case at the intersection of political, economic, and diplomatic interests. This article offers an analytical reassessment of the case in light of recent documents and previously unpublished testimonies, questioning the role of raison d’État and the complex interplay between national justice, geopolitical imperatives, and transnational networks of power.

1. Judge Bernard Borrel: Background and Mission Context

Born in 1952, French magistrate Bernard Borrel was seconded to Djibouti in 1995 as a technical advisor to the Minister of Justice. On 19 October 1995, his charred and partially unclothed body was found 80 kilometers from the capital, at the bottom of a desert ravine. Local authorities hastily concluded that it was a suicide, a theory officially supported by the Djiboutian government.

His widow, Élisabeth Borrel, herself a magistrate, contested this version and embarked on a long judicial battle. Multiple forensic reports—most notably in 2007 and 2017—confirmed the criminal nature of his death, with fractures consistent with blows inflicted by another person. The case thus became emblematic of the clash between judicial truth and raison d’État, straddling international law and post-colonial power dynamics.

2. Judge Borrel’s Discoveries: Corruption, Trafficking, and Networks of Influence

According to findings from various investigations and testimonies from local sources, Judge Borrel uncovered mechanisms of corruption and organized crime within Djibouti’s state apparatus. Since the late 1970s, President Hassan Gouled Aptidon and his entourage were allegedly linked to Corsican and Italian mafia networks, notably the ’Ndrangheta, through Corsican and Marseille businessmen active in Djibouti’s nightlife economy.

These networks reportedly invested heavily in tourism, construction, smuggling, arms trafficking, and illegal dumping of toxic waste in the Red Sea region. Meanwhile, under the guise of political stability, Djibouti became a zone of operation and transit for Islamist groups such as Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI), a Salafist organization affiliated with Al-Qaeda and listed by the UN Sanctions Committee in 2001.

While assisting Judge Roger Le Loire in investigations into the Café de Paris grenade attack in Djibouti, Judge Borrel discovered that this incident was not isolated. The Minister of Justice, Moumin Bahdon Farah, who had selected Borrel to advise on penal code reform, saw in him an opportunity to discredit his political rival, Ismaïl Omar Guelleh, in the succession race for the presidency.

The Minister granted the French magistrate full access to sensitive judicial files, some previously sealed by Djiboutian authorities. Within this framework, Borrel uncovered complex interconnections between political power, transnational crime, and radical Islamism.

3. Interests Disrupted by the Judge’s Investigations

Judge Borrel’s work appears to have directly disturbed several circles of influence:

a) the presidential clan, first that of Hassan Gouled Aptidon, and later that of Ismaïl Omar Guelleh, then head of security services and designated heir to power;

b) Corsican, Marseille, and Italian mafia networks established in Djibouti, enjoying near-total impunity;

c) the French intelligence services, eager to preserve military cooperation with Djibouti, a strategic hub for France’s presence in the Horn of Africa;

d) international economic actors involved in Djibouti’s maritime trade and port logistics, for whom regime stability was a paramount concern.

Borrel’s disappearance thus effectively neutralized a troublesome witness capable of exposing collusion between political elites and organized crime.

4. The Borrel Affair: When Raison d’État Supersedes the Rule of Law

The French judicial proceedings reveal a persistent tension between judicial independence and diplomatic interests. Despite expert conclusions and direct testimonies—most notably that of Lieutenant Mohamed Saleh Alhoumekani in 2000, who accused Ismaïl Omar Guelleh of involvement in the judge’s death—the case remains legally unresolved.

Franco-Djiboutian relations, grounded in a geostrategic balance (French military presence, counterterrorism cooperation, political support), have often led to procedural freezes and deliberate diplomatic caution. The case exemplifies the subordination of law to diplomacy in handling sensitive judicial matters involving post-colonial African states.

5. Djibouti: A State Under Multiple Influences

Analysis of the Djiboutian context reveals a hybrid power system, where the following converge:

a) Mafia structures tied to Mediterranean transnational crime;

b) Armed Islamist groups such as Al-Itihaad Al-Islamiya, a precursor to Al-Shabaab;

c) a politico-economic elite leveraging Djibouti’s strategic rent—derived from the French military base, massive port revenues, and international agreements—to consolidate authority.

This entanglement enabled the regimes of Gouled and Guelleh to maintain power by alternately exploiting counterterrorism partnerships, regional instability, and illicit financial flows.

6. Conclusion: Between State Silence and the Quest for Truth

The Borrel affair epitomizes the collision between justice and geopolitics.

Beyond the death of a magistrate, it raises questions about the foundations of French judicial sovereignty and the capacity of international law to prevail over raison d’État.

Three decades later, no charges have been brought against Djiboutian leaders, while the judge’s family continues their pursuit of truth.

Situated at the crossroads of politics, organized crime, and diplomacy, the case remains one of the most sensitive in contemporary Franco-African relations—a stark reminder that international justice remains fragile when truth threatens the interests of states.

Notes

a) Forensic report, 26 June 2017, Tribunal de grande instance de Paris.

b) Testimony archived in French diplomatic records, Djibouti file, 1977–1985.

c) P. Ricard, “Toxic Waste and Money Laundering: The ‘Ndrangheta Networks in East Africa,” Le Monde diplomatique, 2003.

d) UN Sanctions Committee on ISIL (Daesh) and Al-Qaeda, Summary QDe.002, 7 April 2011, updated 14 March 2022.

e) Statement by Lieutenant Mohamed Saleh Alhoumekani, official record, 21 March 2000, Court of Appeal of Versailles.

Keywords:

Djibouti, Bernard Borrel, raison d’État, transnational crime, jihadist Islamism, ’Ndrangheta, Al-Itihaad Al-Islamiya, international justice, East Africa, Red Sea.

Hassan Cher

Previous Article

Previous Article Next Article

Next Article Djibouti/Chine : La base militaire chinoise de Doraleh est en Feu depuis quelques minutes.

Djibouti/Chine : La base militaire chinoise de Doraleh est en Feu depuis quelques minutes.  Djibouti/Justice/France : L’affaire du financement libyen de la campagne Sarkozy, le rôle central et méconnu de Djibouti

Djibouti/Justice/France : L’affaire du financement libyen de la campagne Sarkozy, le rôle central et méconnu de Djibouti  Djibouti — Terrorisme : des avions kamikazes ciblant les installations et navires de guerre américains et français à Bâb-El-Mandeb.

Djibouti — Terrorisme : des avions kamikazes ciblant les installations et navires de guerre américains et français à Bâb-El-Mandeb.  Djibouti/Tunisie : Le directeur du fonds souverain de Djibouti rattrapé par une procédure judiciaire…

Djibouti/Tunisie : Le directeur du fonds souverain de Djibouti rattrapé par une procédure judiciaire…  Somalie : L’ethnie Hawiye en conclave depuis ce matin pour proclamer l’état régional Banaadir de la Somalie.

Somalie : L’ethnie Hawiye en conclave depuis ce matin pour proclamer l’état régional Banaadir de la Somalie.  Somalie : Al shabaab réagit officiellement face à la loi spécifique sur les sanctions financières spécifiques.

Somalie : Al shabaab réagit officiellement face à la loi spécifique sur les sanctions financières spécifiques.  Djibouti/Somaliland: Fusillade dans l’enceinte du consulat général de Djibouti à Hargeisa.

Djibouti/Somaliland: Fusillade dans l’enceinte du consulat général de Djibouti à Hargeisa.  Djibouti/Israël/Somaliland : Des citoyens djiboutiens de l’ethnie Isaaq réprimés après des manifestations de soutien à la reconnaissance du Somaliland par Israël

Djibouti/Israël/Somaliland : Des citoyens djiboutiens de l’ethnie Isaaq réprimés après des manifestations de soutien à la reconnaissance du Somaliland par Israël